Le destin de l’écriture

En janvier 1976, des communiqués de Radio Mauritanie annoncent des recrutements de journalistes au quotidien national Chaab et à l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), deux institutions qui venaient de voir le jour. Auparavant, dans le cadre du nouveau climat de détente et de réconciliation, la porte fut ouverte pour le retour des élèves renvoyés, dans leurs établissements respectifs ou dans les écoles d’enseignement professionnel, comme l’ENA, l’ENI, l’ENS ou les collèges et lycées techniques. Aussi les fonctionnaires licenciés suite à la grève de 1971 sont-ils réintégrés dans leurs fonctions. En réalité, après une si longue absence des bancs, j’avais pensé qu’il m’était impossible de profiter de cette opportunité de retour sur les bancs. Donc, j’avais choisi d’aller à l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI) dont la rédaction était alors dirigée par un parent et un promotionnaire, un ancien camarade du MND. Je l’avais vu dans son bureau après avoir lu le communiqué devant la porte d’entrée. Mon ami déclara qu’il n’était pas encore au courant du communiqué. Je sortis de son bureau pour faire un tour à la Société Mauritanienne de Presse et d’Édition (SMPI) qui publiait le quotidien Chaab dans ses deux versions arabe et française. Je fus reçu à bras ouverts par le parent et ami Yedali Hassène. Ici il assumait à son tour la fonction de rédacteur en chef et Mohamed Yehdhih Ould Agheb celui de directeur général. Je passais avec succès le test de la SMPI et fus recruté comme rédacteur-traducteur, chargé de la page d’entretiens.

Premier article de presse

Je choisis comme premier entretien, en fait mon premier article de presse, une interview avec l’historien, feu Elmoctar Ould Hamidoune. Je l’avais rencontré à la maison de la culture où il travaillait dans le département d’histoire. De son entretien, je retiens surtout le passage à propos du début de ses engagements dans la recherche sur l’histoire de la Mauritanie. Il pratiquait le commerce de détail à Dakar, au Sénégal où il fit la connaissance d’un commerçant syro-libanais. La boutique de ce dernier était sise au centre-ville. C’était un grossiste. Comme d’habitude, les commerçants maures, généralement détaillants dans les quartiers populaires, se rendent le matin au centre-ville pour s’approvisionner en marchandises. Elmoctar et certains amis maures découvrirent l’intérêt de leur collègue syro-libanais pour la culture et la poésie en particulier, un domaine de prédilection pour les maures. Il arrive que Elmoctar et ses amis, sous forme d’amusement, s’attaquent au commerçant syro-libanais. Celui-ci leur répondait à son tour. À travers cet échange pacifique, le syro-libanais découvrait le grand talent littéraire de Ould Hamidoune.

Il l’invita une fois en aparté et lui dit que tout indiquait que ces maures qui traînent ici au Sénégal comme des badauds, représentent en réalité une civilisation arabe très profonde. Il ajouta que, comme les Arabes ignorent complètement cette civilisation, il lui recommanda de faire une présentation de son peuple et de leur terroir. Il lui demande de lui amener cette présentation pour la publier dans un journal libanais. Elmoctar promit de le faire. Il dit qu’il avait commencé à écrire dans l’espoir d’en terminer au maximum en deux ou trois jours. Il ajouta qu’en réalité il avait l’impression d’être tombé dans un abîme.

L’article fleuve de Ould Hamidoune

Le sujet était si vaste, si profond et surtout si inédit pour pouvoir être épuisé en un temps aussi court. Il ne cessa de reporter la clôture de l’article et par conséquent le rendez- vous avec son ami libanais. Une première fois pour quelques jours, la deuxième fois pour quelques semaines ou quelques mois, la dernière fois pour l’éternité, puisqu’il n’allait plus le revoir, et de son côté, il ne pouvait plus arrêter d’écrire. C’est ainsi que la présentation, proposée pour un article de journal, deviendra avec le temps, une grande encyclopédie de quelques milliers de pages, qui ne sera achevé et publié qu’après l e décès d’Elmoctar Ould Hamidoune. C’était au cours de cet effort extraordinaire de recherche que les responsables de l’Institut Français d’Afrique Noire (IFAN) allaient découvrir Emoctar et s’intéresser à son esprit de recherche. Ils finirent par le recruter et l’orienter dans ses enquêtes et investigations.

e décès d’Elmoctar Ould Hamidoune. C’était au cours de cet effort extraordinaire de recherche que les responsables de l’Institut Français d’Afrique Noire (IFAN) allaient découvrir Emoctar et s’intéresser à son esprit de recherche. Ils finirent par le recruter et l’orienter dans ses enquêtes et investigations.

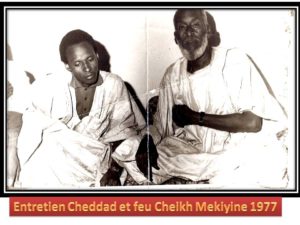

Ould Mekiyine: la profondeur moderne d’un intellectuel traditionnel

J’ai eu un autre entretien avec le poète Cheikh Ould Mekiyine. Répondant à une de mes questions sur sa place dans la poésie populaire Hassania, il m’expliqua que cette dernière pouvait se décomposer en trois phases: la première phase se situe au tout début de l’émergence du dialecte hassania. Pour lui, suite à la venue des Beni Hassane, le dialecte hassania fut mêlé aux dialectes berbères très usités encore dans cette région. La poésie de cette phase était entachée de parler berbère. Le grand Cheikh, l’un des premiers pratiquants de la poésie populaire, le visionnaire Cheikh Mohemd Elmami du début du XIXe siècle appartient à cette catégorie.

Cheikh Mohamed Elmami: notre Galilée

En effet Cheikh Mohemd Elmami, exprime, souvent dans des poèmes en arabe littéraire ou Hassania, des faits scientifiques modernes. Et personne ne sait quelle était sa véritable source d’inspiration. Parfois les gens évoquent des européens rescapés du naufrage de la Méduse ou d’autres navires ayant pris l’eau sur la côte mauritanienne.

Dans un poème en arabe littéraire, il affirme l’infinité du temps et de l’espace. Dans un autre poème en dialecte hassania, il anticipe la rotondité de la terre: « Enta ila hajeit Emssowhal= oudirt elghoubla min guidamak=va aachar Imane enta terhal= Iroudouk Elbelaghdamak). Il dit expressément pour démontrer la rotondité de la terre, que si quelqu’un entreprend une marche dans la direction de l’ouest, sans jamais se retourner, après 10 ans de marche il regagnera son lieu de départ. Et rien n’indique ici qu’il sait quoi que ce soit de Galilée, le premier à risquer sa vie après une telle affirmation. Sa poésie est connue pour la profusion des mots et expressions berbères qu’il utilise.

La pureté poétique du verbe

La deuxième catégorie de poètes, selon Ould Mekiyine, correspond à celle de Mhamed Ould Ahmed Youra et l’un des ancêtres de Ehel Haddar, le grand Sidia Ould Haddar. Tous deux marquèrent les dernières décennies du XIXe siècle et les deux premières décennies du XXe siècle. Cette phase correspondait à une période de grande pureté de la langue ; le hassania ne souffre plus de stigmates des dialectes berbères et demeure encore à l’abri des influences de langues extérieures comme celle du colonisateur.

La troisième phase correspond grosso modo à la période de l’installation du système colonial et au début de la grande ouverture du monde maure sur les autres. Le hassania commence à perdre de nouveau sa « pureté». « Moi et ma génération de poètes », précise Cheikh Ould Mekiyine, « nous correspondons à cette phase ».

La troisième phase correspond grosso modo à la période de l’installation du système colonial et au début de la grande ouverture du monde maure sur les autres. Le hassania commence à perdre de nouveau sa « pureté». « Moi et ma génération de poètes », précise Cheikh Ould Mekiyine, « nous correspondons à cette phase ».

Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, Cheikh trouve que notre société contemporaine connaît une grande expansion de l’Islam. Il fait remarquer que l’analphabétisme et l’ignorance caractérisent la société maure traditionnelle. « À l’époque », remarque-t-il, « il arrivait que quand une personne reçoit une lettre, il montait aussitôt sur son chameau pour sillonner la zone à la recherche de quelqu’un en mesure de lui lire son contenu ». « Aujourd’hui », affirme-il, « grâce à l’expansion de l’enseignement, l’analphabétisme recule sensiblement. « Ce qui est indispensable pour un bon musulman », indique-il.

(À suivre)