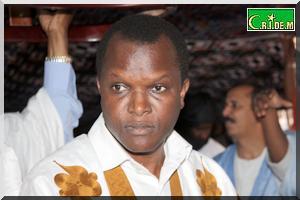

Biram Dah Abeid fait partie de la caste des Haratins, des Maures noirs descendants d’esclaves. Il est le premier enfant de sa famille à être scolarisé. Il intègre l’université, où il étudie le droit et l’histoire. Il consacre sa thèse à l’esclavage, une pratique interdite, sans peine assortie, depuis 1981 en Mauritanie, mais toujours répandue dans le pays.

Biram Dah Abeid fait partie de la caste des Haratins, des Maures noirs descendants d’esclaves. Il est le premier enfant de sa famille à être scolarisé. Il intègre l’université, où il étudie le droit et l’histoire. Il consacre sa thèse à l’esclavage, une pratique interdite, sans peine assortie, depuis 1981 en Mauritanie, mais toujours répandue dans le pays.

Le président d’IRA invité par la TV nationale du Burkina-Faso

Hamady Lehbouss, chargé de communication de IRA et l’un des 13 détenus d’IRA : «Ma première fête sans Papa ! »

La maison de Hamady Ould Lebhous, sise au Poteau 17 d’Arafat à Nouakchott, est triste en ce jour d’avant-fête d’El Id. La petite Mama, 4 ans, dernière née de la famille, est encore inconsciente du drame dans lequel est plongée la famille. Lire la suite

Quand les harratines gouverneront …Par Ahmed Samba Ould Abdallahi

Notre peuple est une société raciste. Toutefois la responsabilité de corriger ces dysfonctionnements incombe à l’État et au gouvernement, qui doivent s’atteler à remédier à ces anomalies sociales ; au lieu de les ériger en système et de les raviver, à travers les nominations, les recrutements et la redistribution de la richesse! Lire la suite

Décision de transférer les détenus de l’IRA dans les prisons de l’intérieur du pays

Le ministère de la Justice a instruit l’administration pénitentiaire de transférer tous les prisonnier de l’IRA, de leur actuel lieu de détention, dans la maison d’arrêt de Dar-Naim à Nouakchott, vers les prisons de l’intérieur du pays. Lire la suite

Problème du mariage secret en Mauritanie

Largement pratiqué aujourd’hui dans la société maure, le mariage secret – ou es-siriya – était à l’origine une pratique exclusivement réservée à une certaine catégorie de femmes.

Des femmes généralement âgées de plus de 35 ans, soient veuves ou répudiées et qui possèdent une réputation ou un statut social à préserver. Elles pouvaient ainsi épouser des hommes plus jeunes ou d’une autre caste moins noble que leur sienne, sans s’attirer le rejet de leur communauté. Lire la suite

L’impossible unité nationale (Quatrième partie)/Par le colonel (E/R) Oumar Ould Beibacar

L’impossible unité nationale (Troisième partie)/Par le colonel (E/R) Oumar Ould Beibacar

Le remaniement de la détente.

Le 21 février 1966, c’est finalement un dénouement politique qui va faire baisser la tension, sans régler les problèmes de fonds. En effet, ce jour là, le père de la Nation se débarrasse de cinq de ses compagnons jugés extrémistes, dont les deux puissants ministres de son gouvernement, très bons amis, mais ayant deux visions antagonistes de la situation. Il s’agit d’Ahmed Ould Mohamed Saleh, ministre de l’Intérieur qualifié de ministre des arabes, « conservateur mais pas réactionnaire », et de Mohamed Ould Cheikh, qualifié lui aussi de ministre des noirs, « progressiste voire révolutionnaire, trop en avance sur son temps ». Lire la suite

Le 21 février 1966, c’est finalement un dénouement politique qui va faire baisser la tension, sans régler les problèmes de fonds. En effet, ce jour là, le père de la Nation se débarrasse de cinq de ses compagnons jugés extrémistes, dont les deux puissants ministres de son gouvernement, très bons amis, mais ayant deux visions antagonistes de la situation. Il s’agit d’Ahmed Ould Mohamed Saleh, ministre de l’Intérieur qualifié de ministre des arabes, « conservateur mais pas réactionnaire », et de Mohamed Ould Cheikh, qualifié lui aussi de ministre des noirs, « progressiste voire révolutionnaire, trop en avance sur son temps ». Lire la suite

L’impossible unité nationale (deuxième partie)/Par le colonel (E/R) Oumar Ould Beibacar

L’impossible unité nationale /Par le colonel (E/R) Oumar Ould Beibacar

Les jalons

La proclamation de la République, à Aleg le 28 novembre 1958, fut le résultat d’un engagement consensuel, solennel et sincère entre toutes les communautés, après des débats houleux mais francs et fraternels dans une ambiance bon enfant, dominée par l’émergence du problème identitaire. Les noirs, minoritaires, voulaient lui donner le nom de la République africaine de Mauritanie pour marquer leur différence, les maures, majoritaires, celui de la République arabe de Mauritanie pour imposer leur hégémonie.

Le président du mouvement abolitionniste IRA non reconnue en Mauritanie, Birame Dah Ould Abeid est en ce moment, à Ouagadougou, la capitale burkinabé, dans le cadre d’une tournée africaine qu’il a menée au Sénégal, au Mali et en Côte d’Ivoire. Le but de cette ronde est selon Birame de dénoncer ce qu’il qualifie de l’esclavage en Mauritanie, précisent des sources.

Le président du mouvement abolitionniste IRA non reconnue en Mauritanie, Birame Dah Ould Abeid est en ce moment, à Ouagadougou, la capitale burkinabé, dans le cadre d’une tournée africaine qu’il a menée au Sénégal, au Mali et en Côte d’Ivoire. Le but de cette ronde est selon Birame de dénoncer ce qu’il qualifie de l’esclavage en Mauritanie, précisent des sources.

La recrudescence

La recrudescence