Depuis Novembre 1975, le pays s’était installé dans la guerre. Nous faisions, quotidiennement, le bilan des combats sur le front. La guerre continuait. Les nouvelles du front annonçaient de nombreuses victimes dans les rangs de nos soldats. L’hôpital national, l’unique centre hospitalier du pays se transforma progressivement en hôpital militaire. Après chaque accrochage sanglant, on dénombrait de nombreux morts et blessés. L’armée nationale, les corps de la gendarmerie et de la garde compris, passa de 3.000 hommes armés à la fin de 1975 à plus de 18.000 en 1978. Au début du conflit, les soldats étaient équipés principalement de fusils MAS 36. L’équipement en armement connaîtra une évolution rapide au fur et à mesure de l’intensité de la guerre. Les Kalashnikov, les G3, les FAL, les 12/7 et d’autres armes modernes firent leur irruption dans le langage quotidien des militaires et même des civils. La naissance d’une véritable armée nationale fut certainement l’unique acquis mauritanien palpable de la guerre du Sahara.

Une misère économie de guerre

Les chapitres militaires prirent désormais la part du lion dans le budget national. L’armement accapara l’essentiel des possibilités d’endettement extérieur. Le pays souffrait déjà de la sècheresse. La guerre se révéla être pire que la sécheresse. Les deux phénomènes conjugués rendaient la vie quotidienne des populations intenable. D’ailleurs sans la sécheresse, l’armée aurait connu de sérieux problèmes de recrutement, manquant ainsi d’alimenter de nouveaux contingents. Les jeunes affluaient devant les bureaux de recrutement, non par patriotisme, mais essentiellement pour la survie. Ils étaient concurrencés par des milliers d’adultes, refoulés par le marché du travail ou ayant fait faillite dans d’autres activités civiles. Ils se bousculaient devant les bureaux de recrutement de soldats pour le front. Souvent, leurs bérets verts, dissimulaient difficilement leurs cheveux blancs. Comme dans toute guerre à caractère expansionniste, les slogans chauvins captivaient facilement les foules.

Destruction de notre patrimoine naturel

Avec la prolifération des armes dans le pays, des milliers de citoyens s’adonnèrent à cœur joie à la chasse, ce qui va accélérer la destruction de la faune sauvage du pays.

Le MND, désormais fortement affaibli, ne constituait plus un obstacle majeur pour le pouvoir. Notre groupe, l’aile du mouvement, ouvertement opposée à la guerre, était préoccupé d’abord par la réorganisation interne de ce qui reste du mouvement. L’accord bilatéral de partage du territoire du Sahara Occidental avait pour première conséquence la perte progressive de la souveraineté de notre pays.

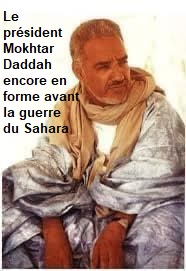

Mokhtar Daddah sanctionné

À travers le Maroc, la France souhaitait reprendre en mains les choses en Mauritanie. À l’époque, certains soupçonnaient que l’implication de la Mauritanie dans l’accord de partage, constituait une intelligente manœuvre de la diplomatie française, visant, d’une part, à sanctionner la Mauritanie pour « sa rébellion » contre la France à travers la révision des accords de coopération, et d’autre part à la ramener manu militari dans le giron français. Que ça soit intentionnel ou par pur hasard de calendrier, la France était parvenue à faire d’une pierre deux coups.

L’exploit du Polisario

De toute façon personne ne pouvait imaginer qu’un petit peuple, composé de quelques milliers de nomades, de surcroît des bédouins, pouvait réussir une guérilla en plein désert jusqu’à mettre en déroute une armée aussi puissante, aussi aguerrie et aussi entrainée comme l’armée marocaine, secondée par l’armée mauritanienne et tous les deux, bénéficiant du soutien ferme des puissances occidentales, notamment la France. Prenant en compte de tels faits, Mokhtar Ould Daddah ne pouvait échapper, si facilement, au piège et commettre l’erreur fatale de sa carrière politique.

Sans l’intervention aérienne française, grâce aux fameux Jaguars, le Maroc et la Mauritanie réunis, parviendraient difficilement à contenir les offensives très osées des unités armées du Polisario. En dépit de leur nombre relativement réduit, ces unités réussirent à transformer en très peu de temps tout le territoire mauritanien en un vrai champ d’opération, sur lequel ils se déplaçaient librement sans contraintes.

De nombreux vaillants officiers et soldats appartenant à nos différents corps d’armes, perdirent leur vie dans ce conflit. Parmi eux, citons le capitaine Dieng Nadhirou, le capitaine Abou Diakité, le lieutenant d’aviation, l’intrépide Sidi Mohamed Ould Heyine et au tout début, le commandant de la garde Soueidatt Ould Weddad.

Notre mission de paix au pays de la viande de la forêt

Cherchant à déstabiliser les assises du régime, le Polisario s’attaqua à plusieurs reprises à des objectifs civils. Pour le dissuader de continuer sur ce plan, nous décidâmes, au niveau de ce qui restait du mouvement MND, de prendre un rapide contact avec eux. Une réunion fut fixée à Bissau, capitale de la Guinée Bissau. Probablement en mai 1977, Moussa Fall et moi fûmes chargés d’effectuer le déplacement de Bissau pour rencontrer une délégation du Polisario. Des amis sénégalais, du parti de Landing Savané, l’équivalent du MND mauritanien, facilitèrent notre voyage jusqu’aux frontières du Sénégal avec la Guinée-Bissau. D’ailleurs, nous avions passé plusieurs jours dans le ranch d’un vieil ami intime, un second père en quelque sorte, de Landing Savané près de la capitale de la Casamance: Ziguinchor.

Chez le sage paysan de Casamance

Le sage homme possédait une grande maison, en pleine forêt. Elle était composée de plusieurs ailes au milieu d’un verger entouré d’un champ de riz. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, les trois principaux repas, bien que tous soient à base de riz, récolté fraîchement sur place, sont très riches et surtout très variés du point de vue des composants.

Un ami sénégalais, étudiant à l’Université de Dakar et originaire de Casamance, était chargé de nous accompagner jusqu’au retour. Il parle couramment créole, un mélange de langues locales et de portugais. Les populations de Casamance et de Guinée-Bissau appartiennent aux mêmes communautés, et particulièrement à l’ethnie Dioula. Ici les paysages sont verdoyants, serpentés par de nombreux cours d’eau. Nous avions donc utilisé une vedette pour effectuer une bonne partie du reste du voyage. Elle zigzaguait le long d’une rivière couverte au-dessus de nos têtes par des pavillons de plantes qui couvraient entièrement les rayons du soleil. C’était la mangrove, me dira-t-on.

Une nuit avec le maquisard

On passa une première nuit chez le commandant de la région nord de Guinée Bissau. Je ne me souviens ni de son nom, ni de celui de la région qu’il commande. Selon notre compagnon sénégalais, c’était un brillant commandant de la guerre de libération. Il s’était beaucoup distingué dans la lutte armée contre le colonialisme portugais. Étant de père et mère, enracinés dans les ethnies noires bissau-guinéennes, depuis la fin de la guerre de libération, il ne cessait d’exprimer son opposition aux éléments métissés qui détenaient le pouvoir central, gravitant autour du président Luis Cabral, frère d’Amilcar Cabral, initiateur de la guerre de libération. Il logeait dans une grande maison où habitait auparavant le commandant portugais au temps colonial. Toutes les chambres, modestement meublés, étaient éclairées à la bougie.

Les moustiques y pullulaient. Quelques décennies après, je me suis toujours demandé si le commandant en question ne serait pas le président Vieira qui va arriver au pouvoir, suite à un putsch contre Luis Cabral.

Le lendemain nous accompagnons le commandant dans sa voiture en direction de la capitale. C’était une camionnette Peugeot. On montait à trois dans sa cabine. Les stigmates de la guerre sont perceptibles tout au long de notre parcours. Le pays était libéré, depuis à peine deux ans. En dépit de tout cela, le commandant s’arrêta à plusieurs reprises pour honorer des tombes de combattants ayant perdu la vie lors des batailles de la guerre de libération. Des stèles étaient dressées sur leurs tombeaux.

Les petits pachas de Bissau

Arrivés à la capitale, nous fûmes bien reçus par les autorités centrales particulièrement le secrétaire général du PAIGC, un métis, relativement âgé, de teint très clair. Il avait tout l’air d’un toubab pur-sang. Son discours de bienvenue, comme d’ailleurs celui du commandant de la zone nord, est particulièrement chaleureux.

Je ne me souviens point des détails. J’en retiens une seule idée, qui d’ailleurs ne me quitte, jamais. Parce que tous les responsables bissau-guinéens, n’avaient cessé de nous la répéter : « Nous, bissau-guinéens, parce que nous avons vécu les méfaits du colonialisme, nous sommes dans l’obligation de soutenir le peuple sahraoui, dans sa lutte pour sa libération. Cependant, nous ne pourrions jamais oublier le soutien inestimable apporté à notre révolution par le président de la Mauritanie Mokhtar Ould Daddah ». On nous hébergea dans l’hôtel central, situé au cœur du quartier administratif. Toutes les villes de l’ex-colonie portugaise étaient organisées de la même manière : un centre chic réservé à l’administration et aux habitations des européens. Le tout était entouré de quartiers de misère, des bidonvilles constitués de cases et de paillotes, habités par les autochtones, sillonnés par des ruelles exigües, à la fois tortueuses et insalubres.

Nos hôtes s’occupèrent de nous, pour que nos conditions d’hébergement dans notre hôtel fussent irréprochables. Nous attendions une délégation du Polisario.

La machine du golo le singe dans le plat

Dans ma vie d’adulte, c’était la première fois que je passais une semaine sans poste radio et sans consommer la viande d’animaux domestiques de chez nous.

Dans les restaurants, on nous servait d’autres variétés de viande: celle du porc et celle de la forêt, c’est à dire du singe et de la biche. En bons musulmans, nous nous rabattions sur cette dernière variété de viande, celle de la forêt. Pourtant tous les deux animaux étaient cuisinés en même temps, car il nous arrivait de retrouver, dans nos plats, une mâchoire qui n’avait rien de différent avec celle d’une personne. Eh bien, nous fermions les yeux pour tout dévorer afin de ne pas mourir de faim.

Mission ratée avec les maquisards du désert

Passé une semaine, nous concluions que nos amis sahraouis boudaient notre rencontre. Finalement, nous nous décidâmes de reprendre le chemin inverse et de rentrer au pays. De la langue parlée ici, le portugais, nous avons appris un seul mot que nous avions ramené avec nous: «camarada: camarade ».

(À suivre)

Source : Le Calame