ENTRETIEN. En quoi la sexualité a-t-elle aussi été un élément de domination dans le rapport de la France avec son empire colonial ? Pascal Blanchard, co-directeur de l’ouvrage « Sexe, race & colonies. La domination des corps du XVe siècle à nos jours » explique.

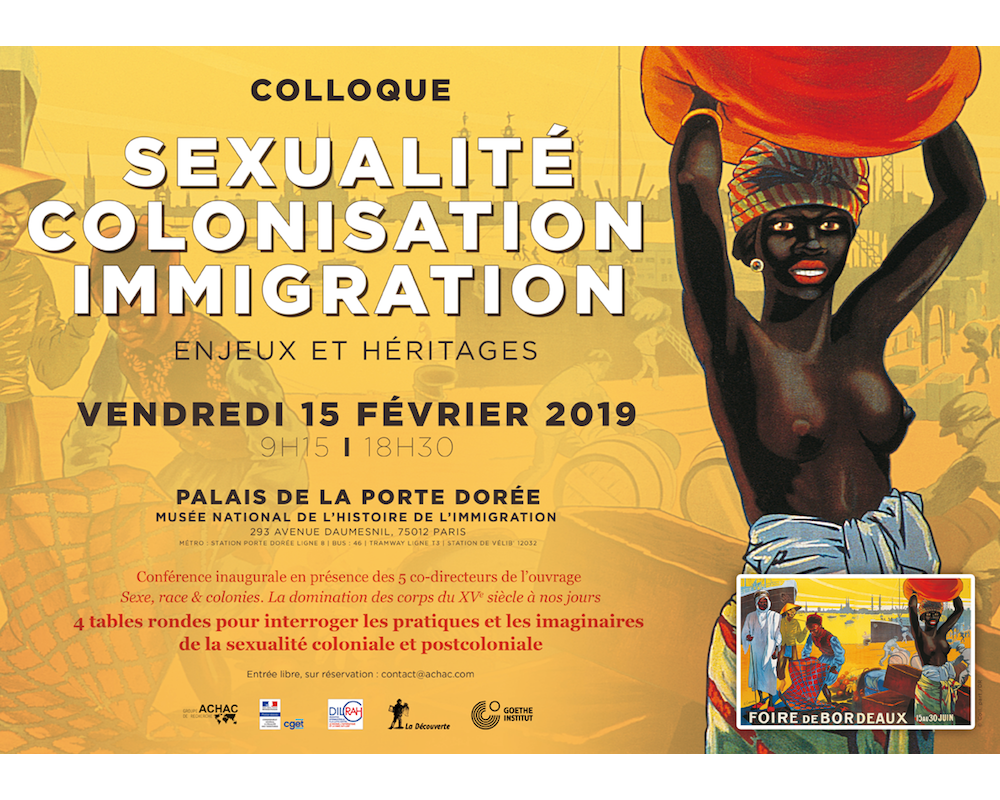

C’est dans le prolongement de la parution en septembre 2018 de l’ouvrage Sexe, race & colonies. La domination des corps du XVe siècle à nos jours paru aux éditions La Découverte qu’une trentaine de spécialistes se sont retrouvés au Musée national de l’histoire de l’immigration dit Palais de la Porte-Dorée pour échanger sur l’histoire de la sexualité et la domination des corps, dans les empires coloniaux européens et aux États-Unis. Organisé le 15 février dernier par le Groupe de recherche Achac, collectif international de chercheurs et d’universitaires, en partenariat avec le Commissariat général à l’égalité des territoires (Cget), la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah), le Goethe Institut et les éditions La Découverte, il a abordé des thèmes aussi divers que « Colonisation et sexualité : les spécificités de l’empire colonial français (1830-1960) et regards croisés sur les autres empires coloniaux », « Morphotypes sexuels et fantasmes populaires : colonisation et postcolonisation », « Genre et sexualité en période postcoloniale et dans la migration : glissement entre discours étatique, discours de l’intime et affaire de famille », et enfin « Image et imaginaires sur les migrants.e.s et les minorités nationales : regards croisés Europe/États-Unis dans les sociétés postcoloniales ». Codirecteur de l’ouvrage Sexe, race & colonies. La domination des corps du XVe siècle à nos jours, Pascal Blanchard s’est confié au Point Afrique.

Le Point Afrique : en quoi ce colloque du 15 février 2019 est-il venu à son heure ?

Pascal Blanchard : Ce colloque, « Sexualité, colonisation, immigration : enjeux et héritages », organisé au Musée national de l’histoire de l’immigration est une rencontre majeure d’une série de quatre grands colloques autour du livre Sexe, race & colonies. Le premier colloque, à l’université de Columbia en novembre 2018, a permis de faire le point sur la démarche du livre, celui de Paris a mis en perspective les liens entre passé et présent, entre temps colonial et temps postcolonial et surtout les héritages dans le présent de cette image de violence et de domination sexuelles dans les empires coloniaux.

À la suite de ces deux colloques internationaux regroupant à chaque fois une trentaine de spécialistes, deux nouvelles rencontres sont programmées : en Suisse, pendant deux jours à Lausanne et à Genève (11-12 avril), autour des imaginaires et à Los Angeles (UCLA) les 12 et 13 mai 2019, autour d’un comparatisme international entre la situation dans les empires coloniaux européens et l’histoire des États-Unis. Au total, ce sont près de 80 personnalités différentes qui vont intervenir, échanger, discuter, comparer leurs approches dans un dialogue unique à ce niveau de rencontres et qui vont mettre en perspective l’ouvrage sorti en septembre 2018. Entre-temps, nous aurons organisé sur près de six mois plus d’une quarantaine de rencontres, débats, conférences autour du livre et ses enjeux.

Je dois dire que c’est un programme d’une intensité rare et les débats sont passionnants. Comme quoi ceux qui prétendaient que nous ne voulions pas débattre avaient largement tort, et nous ne les voyons jamais dans ces lieux de débats ouverts et collectifs. Dans cette perspective, le colloque qui vient de se tenir a été passionnant, autour de 5 tables rondes thématiques et devant un public omniprésent toute la journée (300 participants) et fort réactif. Toutes les questions ont été abordées et les échanges avec le public ont montré l’importance du thème. Mais aussi les débats nécessaires.

De fait, la dynamique avait été lancée dès le matin par la tribune publiée pour ce colloque par Christiane Taubira dans Le Monde (« Le livre Sexe, race & colonies restera une référence ») et notamment les grands axes de la perspective qu’elle posait. Elle écrivait dans ce texte fort et clair : « Cette profusion d’images qui, malgré leur nombre et leur variété, ne prétendent pas à l’exhaustivité, nous dit plus que nous ne pouvons en comprendre et en déduire seuls. C’est la précieuse valeur ajoutée de ces chercheuses et chercheurs qui ont ensemble écrit et pensé ce livre événement. Il est puissamment réconfortant qu’ils se soient autant disputés sur ce qu’il fallait montrer et comment. Ou plutôt, ce qu’à tout prix il ne fallait pas montrer, en tout cas pas là, pas comme ça, pas sans, pas avec, bref, ce travail qui nous instruit de ce que fut la domination des corps pour asseoir le pouvoir colonial ne fut pas paisible. Cinq années de travail, mille obstacles et cette œuvre pour notre plus grand bien. Je l’avoue. J’héberge une tristesse enragée. La tristesse de deviner ces cœurs et ces esprits bridés et muselés, contrits de leur impuissance, de leur sujétion même sans soumission. La rage de savoir ces individualités niées, en tant que sujets de droit, bien sûr, mais au plus intime même de leur subjectivité : dans leur liberté et leur discrétion sexuelle. » Christiane Taubira – qui était déjà présente au colloque de Columbia autour du livre en novembre dernier – a situé l’ambition de notre projet : oser regarder ce passé en face, partir des images de cette violence pour dénoncer et voir la violence, analyser six siècles d’histoire pour en comprendre les processus et les effets. Je pense que la journée au Musée national de l’histoire de l’immigration a été parfaitement à la hauteur de ces questionnements.

Qu’est-ce qui vous apparaît le plus frappant dans les réalités mises au jour dans l’ouvrage Sexe, race & colonies qui a inspiré ce colloque ?

Sans aucun doute que la violence sexuelle, le droit de dominer des corps, le pouvoir du colonisateur sur le colonisé ont été présents dans tous les empires et à toutes les époques. Mais aussi que les images sur ce sujet ont une double origine. Il y a des images qui sont produites sur ce qui se passe là-bas (et qui, en fait, montrent peu de choses du réel, juste quelques bribes fugaces d’un système) et il y a des images sur le fantasme d’ici, depuis les métropoles, qui fabriquent une légitimité de la domination, une sorte de fantasme permanent et exotique.

En fait, il y a deux imaginaires en un. Parfois les questions d’imaginaire n’avaient rien à voir avec le réel (des fantasmes), et dans d’autres cas, le réel n’avait jamais été mis en image. Il a donc fallu trouver la manière de croiser les deux faces d’un sujet commun, faire l’histoire commune d’univers distincts et pourtant jumeaux. C’est ce croisement des images qui permet à travers ce livre de comprendre comment un système de domination peut se mettre en place. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les récits des explorateurs, des missionnaires, des savants et des premiers colons témoignent de la découverte de mœurs et de corps nouveaux, souvent associés à une sexualité contredisant la morale chrétienne en vigueur. Ce regard construit les fondements d’un discours sur la sexualité de l’« Autre » qui ne peut être que « hors norme », différente et désordonnée. C’est ainsi qu’au XVIIIe siècle, les naturalistes, puis au XIXe siècle, les médecins et anthropologues européens et nord-américains puis japonais, classent et hiérarchisent les « races ». Ils se focalisent alors, dans les études qu’ils mènent à la fin du XVIIIe siècle puis tout au long du XIXe siècle, sur la couleur de peau, le sang et les attributs sexuels jugés « exubérants » des femmes et des hommes « exotiques ». L’exemple de Saartjie Baartman est à ce titre édifiant : surnommée la « Vénus hottentote », « acquise » en Afrique du Sud en 1810, elle a ainsi été étudiée par des scientifiques, dont Étienne Geoffroy Saint-Hilaire et Georges Cuvier, et est devenue l’archétype de la « féminité khoisane ».

À cette époque, les Hottentots sont placés tout en bas de l’échelle des « races ». Si le corps « indigène » est fascinant et attirant, il est aussi inquiétant et dangereux. La peur de la transmission de maladies vénériennes pousse les autorités coloniales à imposer un contrôle des relations sexuelles interraciales, en multipliant la prévention, les inspections médicales et en réglementant la prostitution dans tous les empires. L’ordre colonial s’est traduit rapidement par la création de lignes de séparation, géographiques et sociales, entre les « races », et a organisé la sexualité au nom de critères raciaux validés par la science. C’est en prenant des exemples aussi précis que l’on parvient à comprendre l’incroyable matrice de violence que fut la colonisation. Désormais, il est temps de faire de ce passé une matrice de compréhension des enjeux du présent. Comme l’écrit Achille Mbembe dans la préface de notre livre, ce droit sexuel est intimement lié à la colonisation, il est même sans doute un de ses buts les plus profonds. On comprend dès lors que cette histoire peut déranger.

Quelles leçons peut-on tirer des observations mentionnées dans l’ouvrage publié par les éditions La Découverte pour améliorer les rapports entre les peuples qui ont été d’un bord comme de l’autre de l’empire colonial français ?

Comprendre l’histoire de cette domination sur les corps, mais aussi l’importance de la question sexuelle au cœur de l’histoire coloniale permet de commencer à déconstruire les effets dans le présent de cette histoire. C’est complexe, dans la mesure où nous commençons à peine à interroger ces enjeux bien au-delà des cercles de chercheurs. C’est une manière de décoloniser les rapports historiques issus de la période coloniale, mais aussi oser interroger l’intime. Cela ouvre sur des sujets nouveaux et surtout sur des traumatismes jusqu’alors inaudibles. Affronter ces questions, c’est être à l’écoute d’un traumatisme profond qui se prolonge dans le présent. Notre postulat originel il y a cinq ans, lorsque nous avons commencé ce projet, était de prendre les images comme matériau premier de questionnement, car ils ont encore une force d’émotion forte (comme le montrent les réactions à la publication de ces images, chez ceux qui n’ont pas pris le temps de lire les articles et notices du livre proposés par près de 97 auteurs). Nous avons rassemblé près de 70 000 peintures, photographies, cartes postales, affiches, films, objets collectés auprès de fonds d’archives publics et de collectionneurs privés (sur près de 500 000 documents visionnés et 1 265 édités au final). Dans ce travail sur le long terme, ce qui nous a frappés, ce sont les matrices répétitives des modèles coloniaux : une conquête permanente des corps. Désormais, ces images sont visibles et cela permet de comprendre ce qui était jusqu’alors une histoire invisible.

On découvre dans cette histoire que l’on a voulu oublier ces dernières années la totale « liberté » sexuelle des colonisateurs qui pouvaient disposer des corps colonisés sans aucune limite morale, ni légale, ni politique. Un droit absolu d’exercer la domination par le sexe qui a même été structuré, organisé, « hygiénisé, et a donné lieu à la mise en place d’une véritable industrie de la prostitution, parfaitement décrite par Christelle Taraud dans ce livre. On découvre également comment des millions d’Européens, de Japonais et d’Américains ont pu croire que des Mauresques aux seins nus ou des jeunes indigènes les attendaient dans les rues des villes arabes, où dans les îles d’Océanie, sur les plages des Antilles, sur les côtes de l’Afrique ou dans la péninsule de Corée. Ils l’ont cru, parce que des dizaines de milliers d’images esthétisantes ont mis en scène ces femmes indigènes nues ou demi-nues. D’un seul coup, ces corps appartenaient aux Occidentaux : ils étaient sexuellement chez eux.

Désormais, nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas. C’est la principale vertu de ce livre et c’est ce qui explique son succès et l’intérêt de publics très divers pour celui-ci. Il est aussi nécessaire de sortir des polémiques stériles. On peut parfaitement comprendre que certains puissent être choqués par ces images (elles sont choquantes), que certaines se sentent même agressées par celles-ci (elles portent encore une violence extrême), mais ce n’est pas en se voilant la face que l’on pourra déconstruire ces imaginaires. C’est en faisant de tels livres, visibles, de qualité et grand public que nous parviendrons à toucher un vaste public. Certaines critiques ont été de véritables caricatures, comme Philippe Artières dans Libération qui ose prétendre que le livre ne prend aucune distance critique, ni ne propose un travail sérieux sur les images et que même les légendes sont absentes… alors qu’il n’avait même pas lu le livre. Tout cela est bien entendu faux, et si le débat doit être nécessaire, il ne faut pas tomber dans la manipulation du réel ou dans la polémique stérile comme avec les tribunes violentes de Case rebelle (un mouvement décolonial, féministe et proche des Indigènes de la République) après le dossier spécial qu’a publié Libération sur l’ouvrage. Mais je dirai qu’à ce niveau-là, c’est de l’activisme militant, et que chacun est dans son rôle. C’est la même chose avec les mouvements identitaires et nationalistes qui accusent ce livre de donner une image caricaturale de « l’homme blanc » aux colonies, comme si nous avions inventé ces images ! Toute cette violence me semble totalement inutile. Et elle ne permet pas de débattre sur ce passé et cette violence en fin de compte. Le chercheur ne doit pas être piégé par des enjeux de militance ou de rapports de force, sinon il ne peut plus regarder en face le passé.

Mais il y a plus grave encore. Notamment lorsque des chercheuses/chercheurs veulent polémiquer, pour faire croire qu’il y aurait une « bonne » et une « mauvaise » façon de regarder en face ce passé et ces images. À ce propos, je pense à une conférence surréaliste du 31 janvier 2019 (les jeudis de la BRA) où, devant des étudiants et étudiantes, des historiennes qui ont participé au livre (mais n’ont pas été retenues pour les éditions à venir notamment aux États-Unis) ou d’autres dont les textes n’ont pas été retenus pour le livre critiquent le livre sans même chercher à faire débat avec ceux qui l’ont dirigé et laissent la dizaine de personnes de l’auditoire croire que la meilleure solution serait de « brûler le livre » (comme le suggère ce soir-là une étudiante). C’est terrible et dangereux, et surtout c’est l’antithèse du travail de recherche, puisqu’il n’y avait même pas de débat, mais une sorte de tribunal de la pensée. La polémique à ce niveau ne sert personne, bien au contraire.

Il est désormais temps d’aller au-delà de telle posture qui ne permet pas de pacifier ce passé bien au contraire. À l’occasion de la même soirée, un chercheur annonce avec fierté que dans la revue qu’il dirige, Politique africaine, il va se livrer à une critique radicale de l’ouvrage. Pourquoi une telle violence ? Sans doute parce que ces questions sont au cœur de nouveaux enjeux qui obligent à prendre du temps pour faire savoir, et ne peuvent se limiter à des polémiques simplistes, mais pour cela il faut travailler en profondeur le sujet, pendant des années, et non se limiter à des brûlots pour faire croire que l’on détient la « bonne conscience » et le « seul savoir » légitime. Nous sommes beaucoup à penser que ces postures au sein du monde de la recherche sont absurdes et ne permettent justement pas de faire avancer le dialogue entre les peuples. C’est intimement réactionnaire. Mais un tel sujet semble justement déclencher une grande violence au regard de l’incapacité de certains à appréhender le matériau image. Il est pour eux encore trop novateur pour se détacher de l’émotion de l’icône et ils ne parviennent pas à en faire un objet d’étude. On reste sidéré que ces personnes ne cherchent pas à débattre dans des lieux de savoir, comme lors du colloque qui vient de se dérouler au Musée national de l’histoire de l’immigration. Ces postures ne font que mettre des braises sur un passé douloureux.

Il faut dépasser ces polémiques, et travailler sans cesse. Dans cette perspective, le livre sortira aux États-Unis début 2020 dans une édition remaniée et augmentée (l’édition française sera épuisée avant l’été) ; un ouvrage texte avec une cinquantaine de contributeurs est aussi programmé pour novembre 2019 avec de nouveaux articles et études (issus des quatre colloques et surtout rendant accessibles les textes principaux du livre des éditions La Découverte de septembre 2018) pour que le plus grand nombre puisse avoir accès à ceux-ci (c’est un projet ambitieux avec le CNRS Éditions). Et, pour toucher un plus large public, une exposition est désormais disponible en vingt panneaux (elle sera itinérante dans plusieurs festivals en 2019) et pour 2020 une série documentaire (de trois films) adaptée de l’ouvrage permettra d’aller plus loin dans l’analyse des images (notamment des films de fiction d’époque) et de proposer un regard croisé plus dynamique encore. Bien entendu, nous allons poursuivre notre présence en France pour aller à la rencontre des lecteurs, et des dizaines de conférences sont prévues dans plusieurs festivals à Metz, Saint-Malo, Bron, Aix-en-Provence, Nantes, Nice, La Ciotat, à l’Institut du monde arabe ou dans des rencontres à l’étranger.

Les polémiques, les postures, les microcritiques ne doivent pas empêcher de travailler et de prendre ce sujet à bras-le-corps. C’est notre volonté. Aucun travail n’est parfait, aucun ouvrage ne peut ne pas être amélioré, mais aucune démarche collective (97 auteurs) et avec une telle assise de recherche et de sérieux sur près de cinq années ne peut être brûlée sur le bûcher de la morale comme si nous étions les sorcières des temps modernes, pour avoir « osé » nous attacher à un tel sujet. Notre démarche est de faire des sciences humaines, pas des sciences morales, c’est la ligne que nous nous sommes fixée pour justement aller de l’avant sur un sujet qui nous semble majeur, bien que difficile. C’est ainsi que nous pensons que les relations entre les peuples seront fondées sur du savoir et non des fantasmes.

Dans les relations actuelles entre les Français et les Africains, que reste-t-il qui illustre les notions de sexe, de race et de colonies ?

Lors d’une conférence au Rendez-vous de l’histoire de Blois au mois d’octobre 2018, Alain Mabanckou, qui était à mes côtés pour une conférence sur le livre (avec Nicolas Bancel et Christelle Taraud), rappelait que rien de ce qui était dans ce livre n’avait véritablement pris fin. Nous serions toujours piégés par les fantasmes, les stéréotypes et les imaginaires de ce passé, et cela des deux côtés du miroir colonial. Ces images, ce passé, cette violence ont eu un impact pour tous, dans toutes les sociétés, c’est pourquoi il faut les déconstruire ensemble, aujourd’hui. Le fantasme sur la femme noire, sur l’homme noir, la femme maghrébine ou orientale, l’homme arabe, la femme blanche… sont toujours des matrices du présent. Travailler sur ces questions est indispensable pour sortir des traumatismes du passé et des pièges du présent.

Ces images portent encore en elles une violence incroyable. C’est justement pour cela qu’elles ont depuis des décennies été cachées, notamment par les colonisateurs, qui ne veulent surtout pas dévoiler ce qu’a réellement été la violence coloniale. Le débat était le même il y a quarante ans sur la Shoah : fallait-il montrer l’indicible ? Tout le monde sait très bien aujourd’hui que la prise de conscience de ce qu’a été l’extermination des juifs a été fortement dynamisée par le fait de voir les camps, les déportés, la mort… malgré la violence insoutenable de ces images. Il y a 15 ans, aux États-Unis, les images de lynchages ont produit un débat similaire. Désormais, elles sont au cœur des enjeux de devoir de mémoire pour les Afro-Américains (y compris dans des expositions, dans des musées ou dans le dernier film de Spike Lee sur le KKK) et cela est devenu un combat politique dans le présent pour faire prendre conscience à tous les Américains de ce que fut cette violence meurtrière du lynchage. Les images ont une vertu : elles forment une sorte de preuve de ce qui a été ! Cela ne veut pas dire qu’elles sont la vérité, car l’image comme toute source doit être critiquée, questionnée et mise au regard d’autres sources.

Que préconiseriez-vous pour apaiser les esprits à ce propos ?

Que des chercheurs sous toutes les latitudes travaillent sur ces questions dans les prochaines années et osent regarder comme des sources de premier plan ces images de violence et de domination. Mais aussi que des artistes s’emparent de ces questions pour inverser le regard colonial, à l’image de ce que font Ayana Jackson ou Delphine Diallo. Et enfin, que des films grand public s’attaquent à ces questions pour que demain il ne soit plus possible de dire : je ne savais pas ! Le fait de dire, le fait de regarder en face, le fait de dénoncer permet de dépasser les traumas passés et présents. C’est ainsi que nous pourrons construire un autre récit en commun.

* Historien, chercheur au laboratoire Communication et Politique (CNRS), Pascal Blanchard a publié une cinquantaine d’ouvrages sur la colonisation, l’Afrique et l’immigration. Avec Nicolas Bancel, Christelle Taraud, Gilles Boetsch et Dominic Thomas, il a codirigé l’ouvrage « Sexe, race & colonies » édité à La Découverte avec les contributions de 92 auteurs et spécialistes internationaux, avec une préface d’Achille Mbembe et Jacques Martial et une postface de Leila Slimani.

Propos recueillis par Malick Diawara

Le Point.fr